企業のDX推進が叫ばれて久しい中、いよいよターニングポイントである「2025年の崖」が迫ってきています。

「2025年の崖」は、2018年に経済産業省から出されたDXレポートで初めて登場した用語であり、2025年以降に懸念されている膨大な経済損失に関する問題のことを指します。

DXレポートは1ページあたりの情報量が多く、簡易版でも40ページと非常にボリュームがあることから、

- 結局「2025年の崖」って何が問題なのかよく分からない・・・

- 自分たちに関係あるの?

と、どこか他人事のように思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、DXレポートの内容を踏まえ、「2025年の崖」が示す企業にとっての問題点やその対応策について詳しく解説していきます。

2025年も間近に迫る中、改めて「2025年の崖」の意味と対策のポイントを確認し、全社的なDX推進への足がかりとしましょう。

目次

1.「2025年の崖」とは?

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート」内で初めて使用されたキーワードのことです。

「DXレポート」では、企業の成長や競争力強化のために、多くの経営者がDXの必要性について理解している、と言及したうえで、主に次の3点を問題として取り上げています。

- 既存システムが会社の事業部門ごとにバラバラに構築されており、全社横断的なデータ活用ができない

- 過剰なカスタマイズがなされている等の理由で、システムそのものが複雑化・ブラックボックス化(=レガシーシステム化)している

- 上記のような既存システムに関する問題解決も含め、業務自体の見直し(経営改革)が求められる中、現場からの反発によってDX推進が妨げられている

これらの課題を克服できなければ、DXを実現できないだけではなく、2025年以降に年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性が指摘されており、これを「2025年の崖」と呼んでいます。

つまり、老朽化・肥大化・複雑化・ブラックボックス化した「レガシーシステム」の刷新が十分に行われず、日本国内の各企業でDXが推進されなければ、世界のデジタル競争から取り残され、多大な経済損失を招く恐れがある、と警鐘を鳴らしているのです。

そもそもDXとは?

DXとは、「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略称で、2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン教授によって世界で初めて提唱された言葉です。

当初は、「ITの浸透が人々の暮らしをより良い方向に変化させる」という社会の変化を表す概念を指していましたが、現在は「IT・デジタル技術の活用により、新たなビジネスモデルを創出し、企業の競争力を高める」という意味のビジネス用語として使われるようになりました。

なお、経済産業省の「デジタルガバナンス・コード2.0(旧DX推進ガイドライン)」では、DXを下記の通り定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

DXとデジタル化の違い

DXと混同しがちな言葉として「デジタル化」がありますが、両者は「目的」が明確に異なります。

デジタル化が「業務効率化」を目的とする一方で、DXはデジタル化を行った先の「企業の競争力強化」を主たる目的としています。

デジタル化

目的:

「アナログからデジタルへの置き換え」によって、業務効率化や生産性の向上を実現する

例:

- ワークフローシステムの導入により、社内における申請・承認業務の効率化やペーパーレス化を促進

- Web会議システムやビジネスチャットツールの導入により、社内外コミュニケーションを効率化

- クラウドサービスの導入により、ファイル保管やデータ共有を効率化

- 電子契約の導入により、契約までの時間短縮やコスト削減を実現

- MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入により、顧客情報を一元管理し、自社の営業活動を効率化

DX

目的:

デジタル技術の活用により、ビジネスモデルや企業文化そのものを変革して新たな価値を生み出し、企業の競争力を向上する

日本におけるDXの現状

日本企業におけるDXの取り組み状況は、世界的に見てどのような傾向にあるのか見ていきましょう。

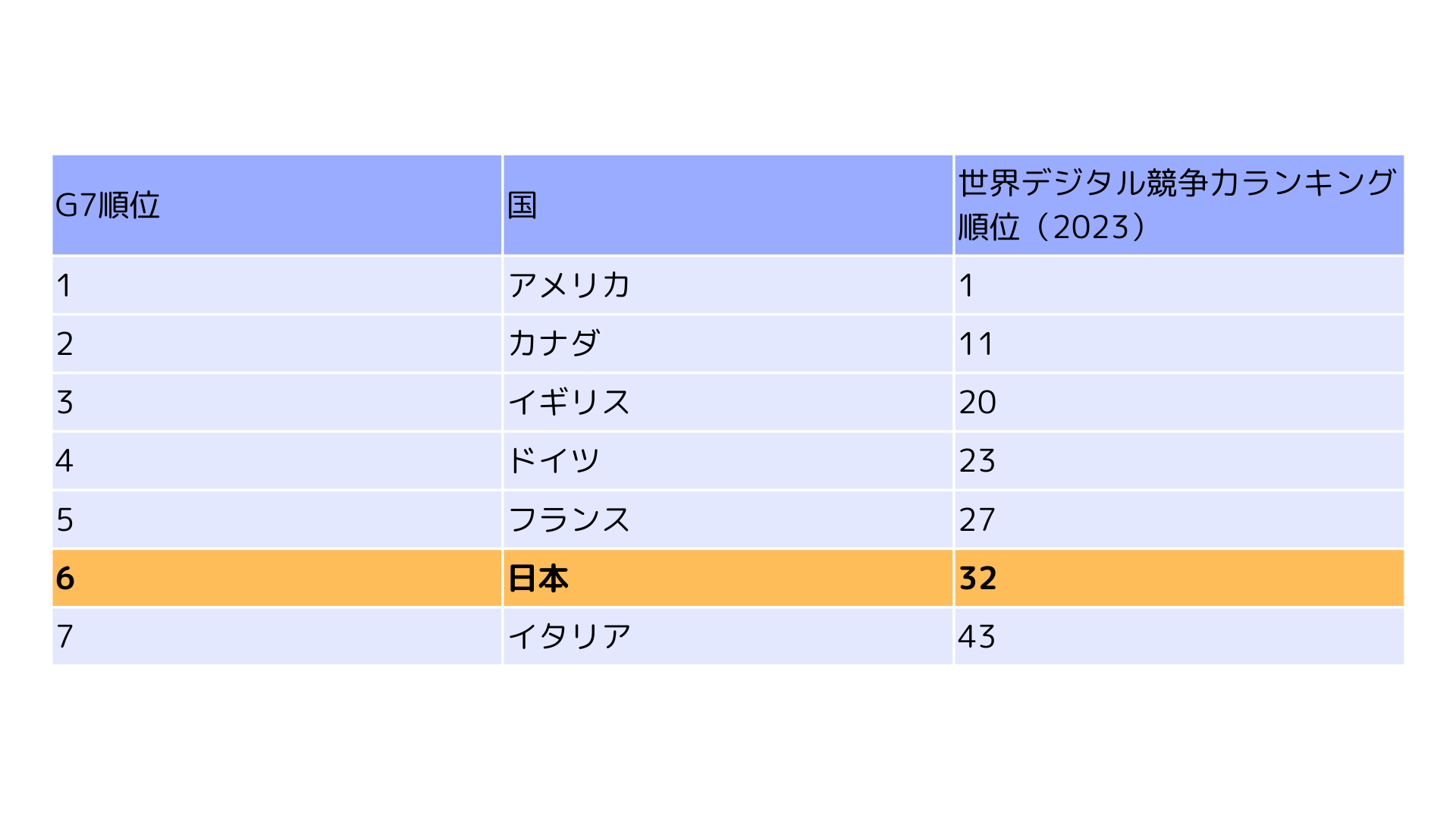

「世界デジタル競争力ランキング」は過去最低を更新

日本では、「2025年の崖」問題の提起をきっかけに、DXの必要性に対する認識が高まり、組織を立ち上げるなどして徐々にDXへ取り組み始める企業が増えてきましたが、世界的に見るとかなり遅れを取っていると言わざるを得ません。

例えば、スイスの国際経営開発研究所(IMD)が発表する「世界デジタル競争力ランキング2023」によると、日本は64ヵ国中32位と過去最低の順位を更新しており、G7(主要先進7ヵ国)の中でも6位と、他の先進諸国と比べて日本のDX推進度が圧倒的に遅れている状況がうかがえます。

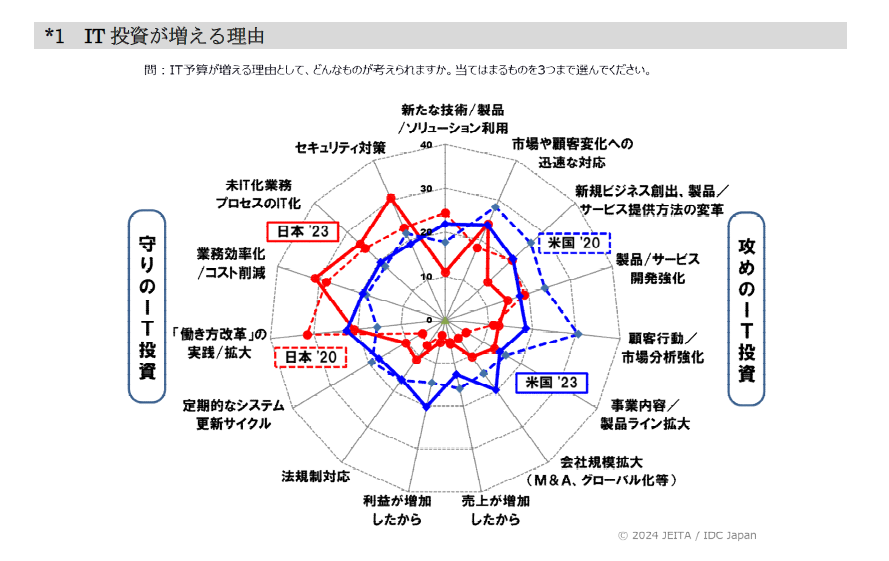

日本企業は「攻めのDX」よりも「守りのDX」を重視

日本企業は、一定の効果がすぐに出やすい「既存業務プロセスの効率化」に注力する傾向が強く、その先の「新たなビジネス価値の創出」に対する取り組みがまだ不十分であると言えます。

2024年3月に一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が発表した「日米企業におけるデジタル経営の取り組み状況」に関する調査によれば、日米間でIT予算を投じる方向性に大きな違いが見られています。

アメリカはデジタル技術を活用した「新規ビジネスの創出」や「既存ビジネスの付加価値向上」等を目的とする「攻めのIT投資」が多いのに対し、日本は「業務効率化」や「コスト削減」等を目的とする「守りのIT投資」が全般的に多いという特徴がありました。

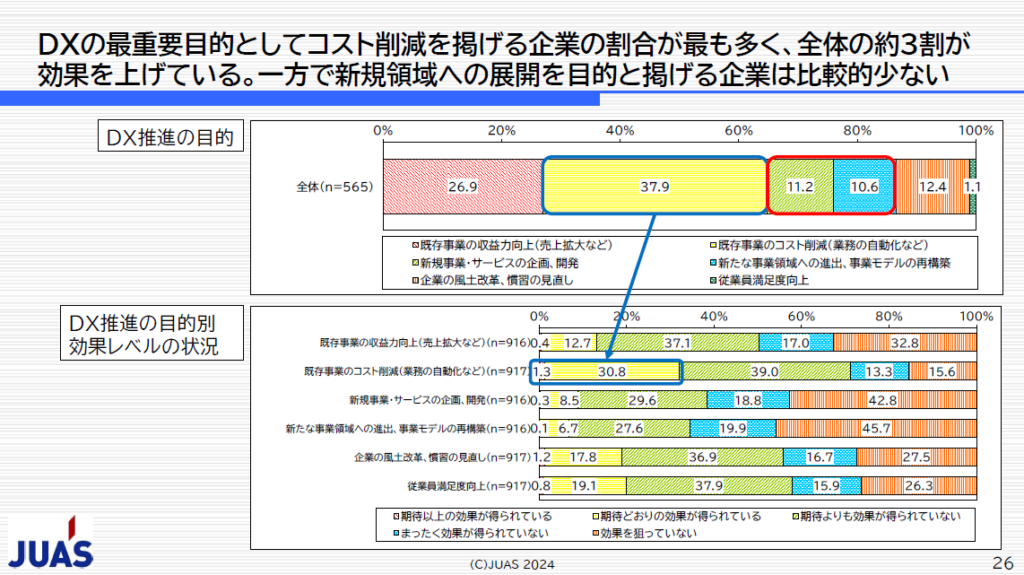

さらに、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会の「企業IT動向調査2024」でも、DXの最重要目的として「コスト削減」を掲げるユーザー企業の割合が最も多く、一方で「新規事業の展開」を目的と掲げるユーザー企業は比較的少ないという結果が出ています。

なぜ2025年なのか

「2025年の崖」において、なぜ「2025年」という明確なターニングポイントが設定されたのでしょうか。

主な理由として、以下の3つが考えられています。

- 21年以上使われている基幹系システムが6割超えに

- SAP社の基幹システム「SAP ERP」がサポート終了

- IT人材不足が約43万人まで拡大

21年以上使われている基幹系システムが6割超えに

2025年になると、21年以上稼働し続けている基幹システムが国内で6割を超えると予想されています。

基幹システムとは、企業経営には欠かせない「ヒト」「モノ」「カネ」といった資源を効率的に管理するためのシステムのことで、代表例としては、生産管理・販売管理・在庫管理・会計システムなどが該当します。

21年以上もの長い間使用されている基幹システムは「レガシーシステム」そのものであり、老朽化に伴い仮にこれらの基幹システムが機能不全に陥った場合、企業活動も停止せざるを得なくなるため、結果として莫大な利益損失を引き起こすことになります。

また、基幹システムに障害が発生して機能停止に陥らないよう、保守点検やメンテナンスを行う機会が増え、ランニングコストが膨れ上がってしまうことも問題視されています。

DXレポートでは、これらのレガシーシステムを今後も使い続けることになれば、将来的にIT予算の9割以上をメンテナンス費に割かなければならなくなる、と提言しています。

SAP社の基幹システム「SAP ERP」がサポート終了

世界的にも多くの導入実績を持つドイツ・SAP社の基幹システム「SAP ERP」が、2018年のDXレポート公開時点で、2025年にサポート終了を迎えると発表されていました。

(※後に、サポート期限が2027年まで2年間延長された)

日本国内においても、「SAP ERP」を利用している企業は約2,000社以上にのぼると言われており、多くの企業が2027年までに同社の後継システムである「SAP S4/HANA」へと移行するのか、それとも別の新たなシステムを導入するのか、大きな決断を迫られています。

IT人材不足が約43万人まで拡大

DXレポートによると、2015年時点で既に17万人のIT人材が不足している状況で、今後もさらにニーズの拡大が続き、2025年には約43万人のIT人材が不足すると算出されています。

特に、AIやビッグデータ、IoT分野において高度な専門知識を持つ、いわゆる「先端IT人材」の需要は高まり続けており、需要に対しての供給が追いつかずに、とりわけ人材確保が困難になることが予想されています。

加えて、COBOLなどの古いプログラミング言語で構成されていることが多いレガシーシステムを扱えるIT人材の減少も、見過ごせない問題の1つです。

古いシステムを扱える技術者が退職・高齢化によって減少していく一方で、これからエンジニアを目指す人は、わざわざ旧時代のシステムや言語を学ぶことはないため、保守運用の担い手不足にますます拍車がかかっています。

2.「2025年の崖」が示す問題点

ここからは、「2025年の崖」が示す具体的な課題について見ていきましょう。

DX戦略が不明確

DXレポートの内容を受け、日本が「2025年の崖」を回避し、世界と渡り合うための国際競争力を高めるためには、DXの推進が不可欠であるという認識が広がりました。

日本企業の多くの経営者がDXの必要性を理解してはいるものの、しかしその一方で、DX化によって自社のビジネスにどのような変革を起こすべきか、具体的な戦略を打ち出せずにいる企業が多いのが現状です。

経営層の中で確固としたビジョンが無いまま、「AIを使って何かできないか?」といった曖昧な指示の下にDX推進のための施策を繰り返したとしても、ビジネスの革新にはつながりにくいという課題があります。

各関係者の役割分担が明確になっていない

レポートでは、経営層・情報システム部門・事業部門それぞれが自身の役割を明確に理解していないがために、DXの推進が妨げられている可能性を指摘しています。

経営層:

- 長期間にわたる、多額の費用がかかる等の理由から、既存システムの刷新へと踏み切らない

- 既存業務フローの変革に伴い、事業部門から抵抗があったとしても、その反発を押し切るだけの経営トップ自らの強いコミットがない

情報システム部門:

- これまで長く付き合いのあるベンダー企業からの提案を鵜呑みにしがち

- 複数のベンダー企業からの提案を受けて、自社のビジネスに適したベンダー企業を自分たちで評価・判断することがない

事業部門:

- 自らオーナーシップを持って、仕様決定や受入テストを主体的に実施しない

- 情報システム部門との間でコミュニケーションを積極的に取らず、完成したシステムに対し不満を言う

レガシーシステムのブラックボックス化

「2025年の崖」における一番大きな問題点は、老朽化・肥大化・複雑化・ブラックボックス化した「レガシーシステム」の存在だと言われています。

レポートによると、約8割の企業がレガシーシステムを抱えており、約7割の企業が、レガシーシステムがDXの足かせになっていると回答しています。

多くの企業が、個別のカスタマイズを繰り返すことで1つのシステムを20年以上もの長い間使い続けてきた結果、システムの老朽化・複雑化が進み、システムの全貌や機能の意義を誰も知らないブラックボックス化したレガシーシステムを生み出してしまったのです。

ブラックボックス化したレガシーシステムは、改修による機能の追加や新システムへの移行を困難にしており、有識者の退職等によるノウハウの消失も相まって、DX推進の大きな妨げとなっています。

新しい技術に対応できない

古いハードウェアやOSにしか対応していないレガシーシステムのままでは、AIやIoTなどの新しい技術が登場しても、既存システムに取り入れることができません。

さらに、レガシーシステムは事業部門ごとに構築されて個別最適化されているケースが多く、部門横断的なデータ連携が行えないことから、全社的にデータを集約して利活用できないという問題もあります。

その結果、企業は市場の変化に対応して新しい製品・サービスの開発や柔軟なビジネスモデルの変更を行うことができず、デジタル競争の敗者になってしまう可能性が危惧されています。

IT人材不足の進行

IT人材の不足も、DXの推進を阻む大きな要因の1つです。

少子高齢化によりITエンジニアの確保がますます困難になる中、2025年には約43万人のIT人材が不足すると予測されており、特にAIやIoTなどの最先端のデジタル技術に精通した人材や、DX推進の中核を担う人材の採用・育成が喫緊の課題となっています。

さらに、レガシーシステムを保守運用できる人材の枯渇も深刻化しています。

レガシーシステムを維持するには、COBOLをはじめとする古いプログラミング言語を理解し扱うことのできる人材が必要ですが、高齢化や定年退職により、システムの仕様を把握している技術者が少なくなってきているという現状があります。

そのため、レガシーシステムのメンテナンスに意欲ある貴重な若い人材を充てるほかなくなってしまい、せっかく確保した人的リソースを新たなイノベーションに活用できず、DX化が阻害されてしまっているのです。

システム維持管理費の高騰

レガシーシステムは、保守運用を任せられるIT人材が不足していることや、老朽化・複雑化している影響で保守回数が必然的に増えることから、維持していくには莫大なコストがかかります。

このままレガシーシステムを使い続ければ、システムの維持管理費がますます高額化してIT予算の9割以上を占めるようになり、今まで以上に新しいシステムへの刷新を行うことが困難になると予想されています。

DXレポートでは、短期的な観点でシステム開発を行った結果、長期的に保守費や運用費が高騰している状態のことを「技術的負債」と呼んでおり、レガシーシステムを放置した場合は、この技術的負債が増大することが懸念されています。

各種システムのサポート終了

Windows10やSAP ERPなど、多くの企業が活用する主要システムが2025年前後にサポートを終了することも、課題の1つとして指摘されています。

例えば、Windows10は2025年10月に、SAP ERPは2027年末でサポートを終了するため、既存システム全体の見直しを図る必要性があります。

サポートが切れると、もし今後セキュリティの脆弱性が発見されたとしても、修正プログラムが提供されなくなるため、そのまま既存システムを使い続けるとセキュリティリスクが高まることになります。

サイバー攻撃のリスク増大

レガシーシステムが構築された当初はそれほど問題のなかったセキュリティ対策も、時代の経過とともに脆弱になり、サイバー攻撃の脅威にさらされやすくなっています。

特に、現在はレガシーシステムの開発を担ってきた世代が続々と定年退職を迎え、システムの保守運用を行う人材が不足しており、サイバーセキュリティや有事の際のシステムトラブル、データ滅失・流出などのリスクがさらに高まっています。

ユーザー企業とベンダー企業の関係性

DX化を阻む日本企業独自の要因として、システムを利用する企業(=ユーザー企業)とシステムを提供する企業(=ベンダー企業)の関係性が挙げられます。

DXを進める上でベンダー企業に頼らざるを得ない現状

日本では、ユーザー企業よりもベンダー企業の方にITエンジニアの多くが所属しており、ベンダー企業にシステム開発や運用・保守を外注する企業が多い関係上、発注者であるユーザー企業側でITに関するノウハウが蓄積しにくい構造となっています。

DXを推進するためには、ユーザー企業内にてシステムに精通した人材やプロジェクトマネジメント能力を持つ人材が必要ですが、IT人材がベンダー企業側に偏りすぎていることから、DXを進めるうえでどうしてもベンダー企業に頼らざるを得ない現状があります。

ユーザー企業からベンダー企業に丸投げ

システム開発において、ユーザー企業が要件定義の段階からベンダー企業と請負契約を結び、「どのようなシステムを作りたいのか」「システム化によって何を実現したいのか」について整理する作業も、ベンダー企業側に丸投げしてしまっているケースも少なくありません。

DX推進においては、要件の詳細はベンダー企業と組んで一緒に詰めていくとしても、基本的にユーザー企業主導で要件定義に取り組む姿勢が求められることから、「要件定義をベンダー企業へ完全に委ねる」という従来の認識を改めていく必要があります。

ユーザー企業とベンダー企業の責任関係が不明確

日本では、IT人材の多くがベンダー企業に集中しており、逆にユーザー企業ではIT人材が何かと不足しがちなことから、システム開発を内製化できず、ベンダー企業に業務委託するケースがほとんどです。

その場合、「請負契約」または「準委任契約」が適用されることが多いものの、契約にあたっては、ユーザー企業とベンダー企業の間で責任関係や作業分担が明確になっていないこともあり、損害賠償請求などの契約上のトラブルが起こりやすくなっています。

3.「2025年の崖」への対応策

最後に、2025年の崖を乗り越えるために、今からできる6つの対応策について解説していきます。

「DX推進指標」で自社の現状・課題を把握

まずは、自社がDXに向けてどれだけ必要な作業を実施できているのか、DXの推進状況を正しく把握する必要があります。

どの程度までDXの取り組みを進められているか確認することで、出発点や課題を改めて明らかにできます。

しかし、DXは業務や事業内容、企業文化などの「変革」を意味するものであり、企業ごとに目指すべきゴールが異なるため、明確なゴールを定めたり、客観的に現在地を把握することが難しいという側面があります。

そこで活用したいのが、経済産業省およびIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が提供している「DX推進指標」です。

IPAの「DX推進指標とそのガイダンス」では、DX推進指標の狙いについて次のように記載されています。

本指標は、経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門などの関係者が議論をしながら、DXで何を実現したいのか、DXを巡る自社の現状や課題、とるべきアクションは何かについての認識を共有し、そのうえで必要なアクションにつなげるための気づきの機会を提供することを目指すものである。

経営とITの視点から、各企業がDXの推進状況を自己診断するための定性的・定量的な指標がまとめられており、DX戦略の全体像と自社の現状を客観的に評価し、今後のDXの進め方や改善策を検討するのに役立てられます。

デジタルガバナンス・コードの活用

経済産業省は、DX推進に向けた企業の自主的な取り組みを促すために、経営者が取るべき対応を「デジタルガバナンス・コード」として提示しています。

これまでは、企業がDXを実現するうえで必要となるプロセスや指針を取りまとめた「DX推進ガイドライン」が定められていましたが、コロナ禍の時勢の変化に対応して改訂され、2022年9月に「デジタルガバナンス・コード2.0」へと統合されました。

デジタルガバナンス・コードは下記4つの柱から構成されており、上場・非上場、大企業・中小企業といった企業規模や、法人・個人事業主といった事業形態を問わず、経営者がDXの推進によって企業価値を高めるために実践すべき事項(ビジョン・戦略等)が示されています。

1. ビジョン・ビジネスモデル

2. 戦略

2-1. 組織づくり・人材・企業文化に関する方策

2-2. ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策

3. 成果と重要な成果指標

4. ガバナンスシステム

なお、経済産業省は、デジタルガバナンス・コードに準拠し、DX推進の準備が整っていると認められる企業を、「DX認定事業者」として公表しています。

自社ITシステム全体像の「見える化」

DXレポートでは、レガシーシステムの放置により生じるセキュリティリスクや経営上の不利益について経営者がしっかりと認識し、既存システム刷新の決断を促すためには、自社システムの全体像を「見える化」することが重要だと述べられています。

自社のITシステムの現状と問題点を正しく把握することで、どのようにシステムを改善していけば良いかの方向性も見えやすくなります。

参考:ITシステムの「見える化」指標

①「技術的負債」の対象と度合いを具体的に見える化

- 資産・ライセンスの構成:

サーバー構成やライセンス使用状況(どれくらい古いか)、運用保守費の年次推移をもとにした、古い技術の利用具合やサポート切れのリスクなど - ソフトウェア品質とシステム運用の状況:

システム改修の内容、頻度と規模、インシデント発生数と推移、コストの内訳、システムの稼働状況など - 管理形態・活用状況:

仕様・ライブラリの管理方法、設計書等の更新状況、資産管理台帳の運用など

②IT成熟度やデータの利活用度合いを具体的に見える化

- 企業におけるシステム・データの利活用:

部門や事業所間で横断的にデータ活用ができているか、任意のデータがAPIにより自由に活用できているか、など - ITシステム・IT投資の成熟度:

メリットを活かせる形で、オープン化・クラウド化計画が策定されているか、十分に新規ビジネス領域にIT投資できているか、など

レガシーシステムの刷新

自社のDX推進状況や現行システムの調査、課題の洗い出しが完了したら、次はレガシーシステムの刷新に進みます。

既存システムの刷新にあたっては、多大なコストと時間がかかるうえ、刷新後のシステムが再レガシー化してしまうリスクも少なからず伴います。

こうしたコストやリスクを抑えながら、ITシステムの刷新を実現するために、DXレポートでは次のような対策を提示しています。

①刷新後のシステムが実現すべきゴールイメージの共有

- 刷新後のシステムは、新たなデジタル技術のもと、市場の変化に迅速に対応できるようになっている必要がある。

- システム刷新後の目標設定については、経営者、事業部門、情報システム部門など、全社的に共通認識を形成しておく。

②廃棄することの重要性

- 不要な機能を廃棄し、規模と複雑さの軽減を図ることは、コスト・リスク低減の観点から非常に重要。

③刷新におけるマイクロサービス等の活用

- マイクロサービス技術やアジャイル開発などを活用し、機能・パーツ単位で段階的に刷新していくアプローチを取る。

④協調領域における共通プラットフォームの構築

- 業界や課題ごとに共通のプラットフォームを構築することで、個社による対応に比べて早期かつ安価なシステム刷新が可能になる。

ユーザー企業・ベンダー企業間の新たな関係構築

DXの実現に向けて、ユーザー企業とベンダー企業間の契約の在り方を見直し、新たな関係性を築いていくことも求められています。

従来は、前の工程には戻らないことを前提に、要件定義・設計・開発・テストと1つ1つの工程を確実に完了させながら進めていく「ウォーターフォールモデル」と呼ばれる開発手法が広く採用されてきました。

この手法は、大規模なシステム開発には向いているものの、途中で仕様変更が行えないという難点があり、リスク低減のため少しずつ段階的にシステムを刷新していきたい場合には適していません。

代わりに、今後は小さな機能単位で設計、開発からテスト、リリースまでを繰り返し、スピーディーかつ柔軟に開発を行える「アジャイル開発」がメイン手法になっていくと考えられます。

アジャイル開発における主な契約モデルとしては、「内製」「基本/個別契約」「ジョイントベンチャー」「技術研究組合」という4つのパターンがあり、契約後のトラブル対応にADR(裁判外紛争解決手続)を用いることも有用とされています。

また、既存システムの刷新や新たなデジタル技術の活用により、ユーザー企業のDX化が進んでいけば、それに伴いベンダー企業側も、顧客への価値提供の手段を再考する必要に迫られるでしょう。

具体的には、従来の受託開発業務から脱却し、最先端技術を用いたクラウド型のサービス提供やコンサルティングを主としたビジネスモデルへの変革が求められます。

DX人材の育成と確保

DXの推進を担える人材の育成と確保も急務です。

DX人材の育成・確保を行うためには、まずユーザー企業・ベンダー企業それぞれにおいて、必要とされる人材スキルを整理し、明確化することが求められます。

【ユーザー企業で求められる人材】

- CDO(Chief Digital Officer):システム刷新をビジネス変革につなげて経営改革を牽引できるトップ人材

- デジタルアーキテクト:業務内容にも精通しつつ、ITで何ができるかを理解し、経営改革をITシステムに落とし込んで実現できる人材

- 各事業部門において、ビジネス変革で求める要件を明確にできる人材

- ビジネス変革で求められる要件をもとに設計、開発できる人材

- AI技術を活用できる人材、データサイエンティスト

【ベンダー企業で求められる人材】

- 受託開発への過度な依存から脱却し、自社の技術を活かして、アプリケーション提供型のビジネスの成長戦略を描き、実現できる人材

- 求められる要件の実現性を見極めた上で、新たな技術・手法を使った実装に落とし込める人材

- ユーザー起点でデザイン思考を活用し、UX(ユーザーエクスペリエンス)を設計し、要求としてまとめあげる人材

- スピーディーに変化する最新のデジタル技術について詳しく理解し、業務内容にも精通するITエンジニア

そして、上記のようなDX人材を育成・確保するポイントとしては、次の3点が挙げられます。

①IT人材を既存システムの維持・保守業務から解放し、DX分野にシフト

現状、社内にIT人材が在籍しているにもかかわらず、既存システムの維持・保守業務に人員の大半が割かれているケースは少なくありません。

こうしたIT人材をDX人材として育成していくためには、既存業務と兼務はさせず、DX推進に関する業務に専念できる環境を整えることが大切です。

②アジャイル開発の実践

アジャイル開発の実践そのものも、DX推進を担う人材を育成する手段として非常に有効です。

アジャイル開発は、ユーザー企業の人材にとっては開発手法を学ぶ機会となり、ベンダー企業の人材にとっては開発に従事しつつ、ユーザーの業務に対する理解を深める良い機会となります。

アジャイル開発を経験すること自体が、自然とIT人材の育成・確保へとつながっていくのです。

③情報処理技術者試験やITスキル標準、講座認定制度の活用

DX人材を育成する方法として、国が提供している認定試験や認定制度を活用するのも効果的です。

経済産業省とIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が推進している「情報処理技術者試験」「ITスキル標準(ITSS)」を活用すれば、IT人材に求められるスキルの明確化や、リスキリング(学び直し)によるIT人材の育成が促されることが期待できます。

また、経済産業大臣が認定し、AIやデータサイエンス、クラウドなどの最先端技術に関する民間講座を最大70%OFFで学ぶことのできる「第四次産業革命スキル習得講座認定制度(通称:Reスキル講座)」を活用するのも一つの手です。

グループワークやディスカッション、プレゼンなどの実践的な教育方法が取り入れられていたり、eラーニング、週末・夜間開講、振替受講など、社会人でも受講しやすい工夫が講じられていたりと、社会人が高度な専門性を身につけてキャリアアップを図るのにもってこいの制度となっています。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?

デジタル技術の進歩やデータ活用が世界的に加速する今、市場競争で勝ち残っていくためにも、レガシーシステムの刷新をはじめとするDX推進は、業種・業界問わずすべての企業が取り組むべき課題と言えます。

DXの実現に向けて、まずは「デジタルガバナンス・コード」や「DX推進指標」などを活用しながら、自社の現状を正確に把握し、解決しなければならない課題を洗い出すところからスタートしてみましょう。

なお、既存システムの「見える化」やリプレイスを進めるうえで、専門的なIT人材不足にお悩みの企業様は、ぜひ経験豊富なプロジェクトマネージャー(PM)・プロジェクトリーダー(PL)・システムエンジニア(SE)が多数在籍しているコンピュータマネジメントにご相談ください。

お電話・FAXでのお問い合わせはこちら

03-5828-7501

03-5830-2910

【受付時間】平日 9:00~18:00

フォームでのお問い合わせはこちら

この記事を書いた人

Y.M(マーケティング室)

2020年に株式会社コンピュータマネジメントに新卒入社。

CPサイトのリニューアルに携わりつつ、会社としては初のブログを創設した。

現在は「情シス支援」をテーマに、月3本ペースでブログ更新を継続中。